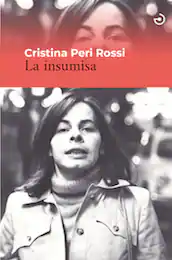

Cristina Peri Rossi: “Conservo la libertad, pero sé que la muerte no admite insumisiones”

‘LA INSUMISA’, SU ÚLTIMA ENTREGA NARRATIVA, ABORDA CON VALENTÍA SU INFANCIA Y PRIMERA ADOLESCENCIA

“La primera vez que me declaré a mi madre tenía tres años”. De esta contundente manera comienza ‘La insumisa’, la última entrega narrativa de Cristina Peri Rossi (Montevideo, 1941) y la primera tras la concesión del premio José Donoso a toda su trayectoria, que llega de la mano de la editorial Menoscuarto. Hace ahora seis años, la escritora uruguayo española, afincada en Barcelona, daba a la imprenta ‘Julio Cortázar y Cris’ (libro que por cierto tenía también un atractivo comienzo: “No fui al entierro de Julio Cortázar. No estoy en la foto”) y aunque entonces escribió la crónica de una amistad que duró casi una vida, y que quedó interrumpida por la muerte del autor de ‘Rayuela’, a Peri Rossi le cuesta admitir que fuera un libro autobiográfico. Este carácter que sí le concede sin reservas a ‘La insumisa’, la crónica sentimental de su infancia y primera adolescencia. Como suele hacer tanto si escribe novelas, poesía o relatos, la autora de obras como ‘Todo lo que no te pude decir’ o ‘Habitaciones privadas’ se abre en canal y no le tiembla la mano incluso a la hora de dejar por escrito episodios dolorosos de su juventud.

–Hizo su primera incursión autobiográfica publicada en el libro ‘Julio Cortázar y Cris’, sobre su relación con el escritor argentino, ¿qué le impulsó a volver al género con ‘La insumisa’?

–Escribí ‘Julio Cortázar y Cris’ sin la menor intención autobiográfica, sino como parte de la biografía que algún día alguien escribirá sobre él. Y completamente indignada por los rumores que corrían acerca de su posible homosexualidad, porque lo más probable es que murió de sida, pero no a causa de un contacto sexual, sino de una transfusión. Cuando escribí el libro ya habían pasado más de diez años de su muerte y creo que fue la primera vez que asumí que la Cris de los quince poemas de amor a Cris de su libro ‘Salvo el crepúsculo’ era yo. Pero nunca accedí a publicar sus cartas. Para mí ‘La Insumisa’ y ese otro libro no tienen nada que ver. Aunque ambos sean autobiográficos, en ‘La insumisa’ soy la protagonista, en el otro es Julio.

–El libro tiene una acotación temporal muy clara: escribe sobre su infancia y primera adolescencia. Sin duda, un periodo crucial en la vida en el que empiezan a manifestarse los deseos y las vocaciones. Conocemos a la niña, lectora voraz que pronto descubre que será escritora. Y la dejamos con catorce años cuando llega a sus manos un libro de relatos de William Saroyan, ‘Nena querida’, que tiene cierto peso en la obra. ¿La historia de su vida tendrá continuidad?

–No escribo con proyectos a largo plazo, me siento mucho más libre si sigo la inspiración que surge de una emoción o un proyecto que me entusiasma sin predeterminación. Además, como escribo poesía, relatos y novelas, tengo una gran libertad para seguir la inspiración. Ahora bien, una vez que me dejo enamorar por un proyecto, le soy fiel y lo termino. Todavía no he sentido el deseo de seguir con mi biografía, tengo otros que me entusiasman. De lo que estoy segura es de que no sería nunca un libro autobiográfico convencional.

–¿Cuánto pesa en su libro lo real biográfico sobre lo novelado?

–Todo lo que cuento en la novela ocurrió (es la primera vez que puedo decir esto de un libro mío, yo escribo con la imaginación, no soy realista ni costumbrista) ahora bien, lo importante es cómo se sienten las cosas, cómo se cuentan. Solo el viaje de mis bisabuelos de Génova a Montevideo tuve que imaginarlo y creo que es uno de los pasajes más emotivos del libro. Pero las mismas cosas vividas por otra adolescente hubieran sido sentidas y hubieran provocado otras reacciones posiblemente. Ocurre lo mismo con los lectores, según el lector un pasaje es más sentido que otro. Significativamente no quise dramatizar el episodio de la violación y ya he visto reacciones muy diferentes: en Montevideo, pasó casi inadvertido, porque sus habitantes creen pertenecer a una cultura muy igualitaria y nada machista. Seguramente en España ese capítulo será más significativo.

–La literatura del yo, las memorias, los diarios, incluso los epistolarios tienen tras de sí una larga tradición, pero ahora parece que se ha redescubierto, hay como un ‘boom’ de la autoficción. ¿Cómo ve este fenómeno?

–Lo cierto es que no sigo las corrientes editoriales en boga, eso es un asunto de producción comercial editorial. Si hubiera querido ser rica y famosa habría aceptado algunas propuestas de grandes editoriales, pero soy demasiado insumisa como para escribir al dictado del marketing editorial.

— Elena Poniatowska ha dicho de usted: “Peri Rossi es la autora que corre más riesgos sin tener red debajo”. Y es cierto que en sus libros suele mostrarse valiente. En este, incluso cuando relata la violación que sufrió ya que lo hace sin rastro de morbo ni escabrosidad. ¿Cómo ha manejado el riesgo en esta ocasión?

–Elena es una mujer muy inteligente y una gran observadora que ha luchado mucho por las mujeres indígenas de México y contra el machismo atroz de la sociedad. Nos hemos visto sólo un par de veces en congresos internacionales, pero nos hemos entendido enseguida. No me interesa la literatura que no corre riesgos. Kafka dijo: “la literatura es un reloj que a veces adelanta” y coincido con él. No tengo redes, es verdad: no me protege ni me ha protegido nunca una agente literaria, ni un editor, ni un crítico literario, ni un suplemento cultural. Me han echado de casi todos lados: de mi país por luchar contra la dictadura; de España, por luchar contra el franquismo; Carmen Balcells, porque no quise estar en el armario cuando nadie publicaba un poema no heterosexual; de la Autónoma de Barcelona por dar las clases en castellano y de TV3 y Catalunya Radio, por lo mismo. Las redes son para pescar muchos peces y yo prefiero la libertad. Ah! Una editorial muy importante me ofreció su premio de diez millones de pesetas por mi novela ‘La última noche de Dostoievski’ si hacía algunos cambios para que fuera más comercial y me negué, no teniendo ni sueldo fijo ni techo ni amante que me mantenga. Ahora bien, tengo muchos años ya y no diría en cuanto a esto “Je me regrette rien”, como decía la Piaff.

AÑOS DOLOROSOS

–De alguna forma, las personas que se vieron obligadas al exilio, nunca pierden esa condición de exiliados, por bien que se hayan adaptado al lugar de llegada. En su caso, además tiene la doble nacionalidad. Pero el hecho de vivir en Cataluña y estar por tanto viviendo de cerca el asunto del independentismo, ¿ha renovado de alguna manera esa condición?

–Estos años en Cataluña han sido muy, muy dolorosos, muy tristes. Han frustrado por completo mi deseo de vivir una vejez serena y amable, devolviéndome hasta cierto punto a la soledad del exilio. Pero la pandemia es una lección que habría que entender: para el virus no hay fronteras, ni provincias, ni sexo, ni patria. Todos somos iguales siendo diferentes. Esa es la gran lección que los independentistas deberían aprender y aplicar. Por otro lado, nada me parece más ridículo que estar orgulloso del lugar donde nació, algo sobre lo cual uno no tuvo la menor intervención.

–Volviendo al libro, hay un capítulo en el que se muestra especialmente valiente. Es el titulado ‘Alerta’. En él se define como una niña siempre en estado de vigilancia. Y describe a su padre como “huraño, violento, solitario y peligroso”. ¿Le tembló el pulso al escribirlo?

–No me tembló la mano al escribirlo. Me temblaban las manos y me sudaban cuando lo veía.

–Y a pesar de estos testimonios el libro está atravesado por un sentimiento de ternura y de empatía. Ternura por la madre, su “primer amor”; por su amiga Mabel, su “segundo amor”; y al final el descubrimiento del libro de William Saroyan ‘Nena querida’ y la cita de Pavese que escribió: “Síntoma inequívoco de amor es contarle al otro nuestra infancia”. ¿El libro es, al fin, un acto de amor?

–En todos mis libros, aún en aquellos más dramáticos hay muchísima ternura, no solo porque yo soy una persona muy tierna y empática (y también puedo no serlo) sino porque me parece que es el sentimiento más generoso, noble, una forma entrañable de amor. Me atrae y me horroriza, a veces, el contraste entre el lado oscuro del ser humano y el sublime, dicotomía que observaron los artistas románticos y que para mí sigue siendo una característica del género humano. A Hitler le gustaba la música clásica y yo, que me formé enamorada de la música clásica, no podía entender cómo alguien que escucha a Chopin o a Satie es capaz de torturar a alguien. Me ha llevado toda la vida comprenderlo, y creo que en mi novela anterior, ‘Todo lo que no te pude decir’, demuestro que por fin lo he entendido. Entendí que los seres humanos pueden tener los valores disociados, y que lo sublime y lo abyecto pueden existir en una misma persona, no simultáneamente. Polanski puede ser el niño judío que consiguió huir de los nazis sufriendo y muchos años después violar a una jovencita. Neruda puede escribir los ‘veinte poemas de amor’ y confesar en sus memorias que violó a una pordiosera, y pedir perdón en su autobiografía.

MEMORIA Y OLVIDO

–La lectura del libro produce una sensación de fluidez semejante a la de la lectura de ‘Julio Cortázar y Cris’. Como si le resultara más fácil la escritura de estas memorias que la de las novelas, la poesía o los relatos. ¿Es así?

–Hay muchísimo trabajo oculto, que no se ve, sobre decidir qué narró y qué no (mi hermana casi no aparece, por ejemplo) porque un buen escritor tiene que ser riguroso con la finalidad de su libro y no distraerse ni ceder a tentaciones que perjudicarían el objetivo final. Ese trabajo no se hace en el ordenador, lo hace la mente. Y duele. Me dolió mucho no incorporar a la novela a una de mis tías, Rosa, pero hubiera necesitado más páginas y cambiado un poco la estructura. Por otro lado, la memoria es olvido y no se rige por ningún criterio racional, quizás sentimental. Y ese es su misterio. ¿Por qué recuerdo la mancha de café en el borde del vestido de mi primera pareja y no el nombre de su hermano? Por suerte no recordamos todo, la memoria no es de fiar, es un ordenador sin criterio alguno. La memoria es olvido, como dice el tango.

–La niña Cristina descubre ya en la primera página que las leyes sociales van a ser un obstáculo en sus deseos. Pero aún no sabe que deberá enfrentarse a un exilio y a una dificultad para vivir con normalidad su sexualidad hasta casi la madurez. De ahí, en parte, la insumisión. ¿Hasta qué punto la vida ha limado a la insumisa? ¿O no lo ha hecho?

–La niña y la adulta han sido insumisas ante las injusticias, las humillaciones, las desigualdades. No en otras cosas necesarias para la vida en sociedad. No cruzo con luz roja ni amarilla, tomo mis medicinas, pago mis impuestos y soy empática y colaboradora. Conservo la libertad, pero sé que la muerte no acepta insumisiones.

La insumisa

Cristina Peri Rossi

Editorial Menoscuarto

248 páginas

17,90 euros