Las genealogías del arte feminista español, en el Musac

Un total de 80 artistas de distintas generaciones, tendencias y lenguajes artísticos, con el denominador común de que sus obras abordan, también desde puntos de vista diferentes, el papel de la mujer en la sociedad actual y los discursos de género. Este es el contenido de la muestra ‘Genealogías feministas en el arte español’ que hasta el 6 de enero del año próximo estará abierta en el Museo de Arte Contemporáneo de León (Musac). La exposición, comisariada por Juan Vicente Aliaga y Patricia Mayayo tiene como objetivo la relectura de la historia del arte reciente de nuestro país desde otros puntos de vista.

Se parte de una carencia. Los comisarios consideran que «el legado de los feminismos ha sido infravalorado no solo en la historiografía más tradicional, sino también en muchos de los relatos sobre la creación artística en España que se dicen más rupturistas o renovadores». La exposición trata por tanto de restaurar la memoria borrada de los saberes, prácticas y genealogías feministas en España y por otro lado hacer visible la obra de artistas, sobre todo mujeres, injustamente desdeñadas u olvidadas.

El origen último del proyecto podría situarse en un artículo escrito por uno de los comisarios, Juan Vicente Aliaga, en la ‘Revista de Occidente’ en febrero de 2004. En él subrayaba la escasísima atención que han recibido las prácticas artísticas feministas en la historiografía del arte español. Desde entonces se han sucedido algunos intentos de fijar el tema desde el punto de vista teórico y han surgido, aunque escasos, algunos estudios. Uno de ellos, el firmado por Carmen Navarrete, María Ruido y Fefa Vila, fechado un año después del artículo de Aliaga, situaba el inicio de la década de los 90 del siglo pasado como el momento en el que surge en España la primera hornada numéricamente significativa de artistas con un programa feminista explícito y consciente: «[Podría decirse que] las mujeres nacidas entre mediados de los sesenta y principios de los setenta conformamos el primer grupo de artistas y teóricas feministas dentro del Estado Español, debido a una serie de factores (económicos, sociales, políticos, educativos…), que confluyen en [la eclosión] de esa generación de los noventa».

En esas fe chas se suceden las primeras exposiciones de artistas con claros planteamientos feministas, como Marina Núñez, Eulalia Valldosera, Begoña Montalbán o Carmen Navarrete. Por otra parte, en 1993 tiene lugar la primera exposición feminista en España, titulada ‘100%’, como alusión provocadora a la cuota de representación femenina del 25% aprobada por el PSOE en su XXI Congreso de 1988. La muestra, comisariada por Mar Villaespesa, reunió en Sevilla a artistas como Victorial Gil, Pilar Albarracín, Carmen Sigler y María José Belbel, algunas de las cuales están presentes también en la exposición del Musac.

chas se suceden las primeras exposiciones de artistas con claros planteamientos feministas, como Marina Núñez, Eulalia Valldosera, Begoña Montalbán o Carmen Navarrete. Por otra parte, en 1993 tiene lugar la primera exposición feminista en España, titulada ‘100%’, como alusión provocadora a la cuota de representación femenina del 25% aprobada por el PSOE en su XXI Congreso de 1988. La muestra, comisariada por Mar Villaespesa, reunió en Sevilla a artistas como Victorial Gil, Pilar Albarracín, Carmen Sigler y María José Belbel, algunas de las cuales están presentes también en la exposición del Musac.

Una exposición que se hace una pregunta clave: ¿cuáles son los antecedentes de esta generación cuyo trabajo parece surgir de la nada? ¿Cuáles son los referentes para estas artistas? ¿Más allá de los referentes citados sistemáticamente en las encuestas sobre arte y estudios de género como Marina Abramovic, Barbara Kruger o Martha Rosler, hay algún nombre español? «¿Resulta verosímil creer, por ejemplo, que en una década tan politizada como la de los setenta el mundo del arte español pudiera permanecer ajeno a esa revolución que supuso en Occidente el surgimiento del llamado Movimiento de Liberación de la Mujer?», se preguntan Aliaga y Mayayo.

El resultado es esta muestra que no solo rescata nombres del olvido sino que rinde homenaje a las pioneras de las décadas de los sesenta y setenta, cuya labor quedó oscurecida tras la llegada de la democracia y la necesidad, durante la década de los ochenta por parte de la institución-arte de homologarse al contexto europeo e internacional, que favoreció el desarrollo de un arte adaptado a las demandas del mercado en detrimento de un arte más crítico «en el que la mirada feminista podría haber encontrado su sitio».

La exposición que no tiene una ordenación cronológica se articula a lo largo de las salas 3,4, 5 y 6 del museo, en capítulos temáticos que abordan cuestiones clave para el movimiento feminista como el cuerpo, la división sexual del trabajo, la lucha colectiva o la tiranía de la belleza. Uno de los capítulos lleva por título ‘La mujer rota: violencia y patriarcado’ y aborda el tema de la violencia machista, que aunque estaba en la agenda política desde finales de los sesenta y también en los discursos artísticos no es hasta el asesinato de Ana Orantes, quemada viva por su marido en 1997, cuando el problema sale del ‘ámbito privado’ en el que se había mantenido hasta el momento. En este capítulo se muestran obras de Carmen Calvo, Esther Ferrer o Amèlia Riera, cuyo maniquí ‘Dona silenciosa’ preside la sala.

En el capítulo dedicado a la división del trabajo y el ‘precariado femenino’ se rescata la obra de Castorina, artista nacida en Astorga en 1928 y formada en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que se exponen cuatro apuntes de pescadoras gallegas, realizados a principios de la década de los sesenta. También la de María Antonia Dans (1922-1988), representada por dos óleos, ‘El Encuentro o Vendedoras’ y ‘Mujer en el umbral’.

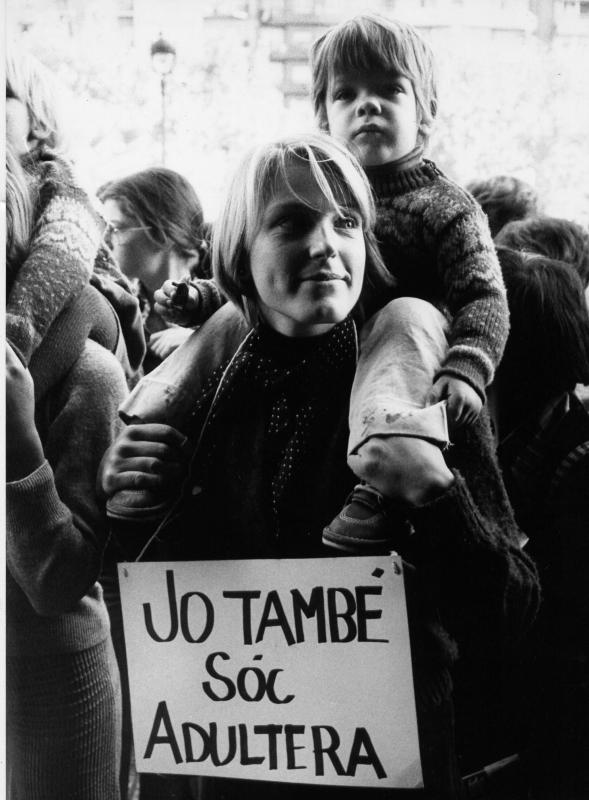

Un apartado no menos importante es el dedicado a la lucha por los derechos de las mujeres que también saca a la luz obras de las pioneras del movimiento feminista. Aquí destacan las fotografías de Pilar Aymerich (1943) que en revistas como ‘Destino’, ‘Triunfo’ o ‘Fotogramas’ fue una de las más destacadas cronistas de la lucha feminista y las reivindicaciones sociales de los setenta.

También aquí la obra de veteranas como Esther Boix, nacida en Gerona en 1927 y de la que se expone el óleo sobre arpillera ‘La desesperada lucha por salir de la carcasa’, de 1974 convive con la de artistas más jóvenes como Cecilia Barriga (1957) autora de uno de los primeros trabajos de contenido lésbico vistos en España.

Entre las más veteranas de la exposición como –además de las ya citadas – Montse Clavé, Mari Chordá, Eugenia Balcells, Isabel Villar o Fina Miralles y las más jóvenes como Virginia Villaplana, Mónica Cabo, Lucia Egaña o Diana J. Torres, se exhiben trabajos de nombres de artistas consagradas como Eva Lootz, Elena del Rivero, Eulalia Valldosera y Marina Núñez.

(En las fotografías, ‘La anarquista’ de Cristina de Lucas y ‘Manifestación pidiendo la despenalización del adulterio’, de Pilar Aymerich)

Artículo publicado en ‘La sombra del ciprés’, suplemento literario de El Norte de Castilla, el 14 de julio de 2012