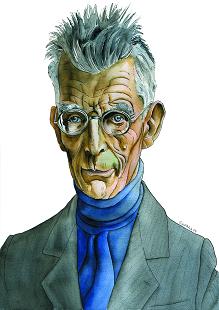

Samuel Beckett o la escritura 'antipoética'

En su estudio preliminar para la ‘Obra poética completa’ de Samuel Beckett (Hiperión, 2000), Jenaro Talens asegura que el autor de ‘Esperando a Godot’ «no es un novelista o dramaturgo que en determinada época de su vida escribió poesía», sino que es «esencialmente un poeta que ha utilizado los diferentes géneros literarios para expresarse». De hecho, su elección de la lengua francesa para la mayor parte de sus escritos dramáticos o narrativos obedece precisamente a su intención declarada de huir de la ‘dictadura’ de la palabra como elemento principal de la expresión artística, y para buscar, a cambio, esa nueva poética de imágenes narrativas, y sobre todo escénicas, que terminarían convirtiéndose en la base de su teatro experimental.

En su estudio preliminar para la ‘Obra poética completa’ de Samuel Beckett (Hiperión, 2000), Jenaro Talens asegura que el autor de ‘Esperando a Godot’ «no es un novelista o dramaturgo que en determinada época de su vida escribió poesía», sino que es «esencialmente un poeta que ha utilizado los diferentes géneros literarios para expresarse». De hecho, su elección de la lengua francesa para la mayor parte de sus escritos dramáticos o narrativos obedece precisamente a su intención declarada de huir de la ‘dictadura’ de la palabra como elemento principal de la expresión artística, y para buscar, a cambio, esa nueva poética de imágenes narrativas, y sobre todo escénicas, que terminarían convirtiéndose en la base de su teatro experimental.

En una carta enviada a su amigo Richard Coe, en 1964, Beckett declaraba su temor a la lengua inglesa, su lengua natal, «porque en ella no se puede evitar escribir poesía». En su ensayo sobre ‘Proust’ (1931), muy cerca de la poética de su maestro y mentor James Joyce, Samuel Beckett escribe que el estilo es «un pañuelo alrededor de un cáncer de garganta», y precisamente esa necesidad de renunciar al estilo es la que le hace elegir el francés como lengua literaria: «Porque en francés es más fácil escribir sin estilo». La renuncia explícita de la poesía verbal a favor de la poesía dramática y visual sirvió perfectamente para definir su dramaturgia. En sus poemas, sin embargo, esa misma renuncia se convirtió en un ejercicio puramente poético. La necesidad de ‘podar’ las palabras, de reducirlas a su expresión más neta, de apartarlas de todo ornato y connotación para hacerlas estallar, de manera pura, en la mente del lector, forma inevitablemente un estilo que se acerca mucho a la mística, y que enlaza, curiosamente, con algunas corrientes orientales, o con cierto venero de la poesía castellana que busca en la desnudez, y hasta en la sequedad de la palabra, su mayor nivel artístico.

Lo último que escribió Beckett, anciano y enfermo en la cama de un asilo, fue precisamente un poema, ‘Comment dire’ (Cómo decir), traducido posteriormente al inglés como ‘What is the Word’. En una especie de incertidumbre, de ‘no sé qué que quedan balbuciendo’, Beckett habla sobre la «locura de querer creer entrever qué», de la frontera entre «todo esto esto de aquí» y aquello que está «lejos allá allá abajo apenas qué». Posiblemente las últimas dudas de un hombre que mira ya a la muerte cara a cara, o quizás también la culminación de un camino que Beckett ya había llevado al extremo en sus ‘Mirlitonnades’ (Letanías, 1976-78), donde escribe poemas minimalistas como «enfrente / lo terrible / hasta hacerlo / risible» o «escúchalas / sumarse / las palabras / sin palabra / los pasos / a los pasos / uno a / uno». Un minimalismo, prácticamente un nihilismo poético que es la más clara expresión de la escritura de Beckett.

Paul Beckett nunca le perdonó a Ernest Hemingway, al que conoció en París por medio de la editora Sylvia Beach, que dijera en público que no había que ser demasiado estricto al juzgar la última obra de Joyce, ‘Finnegans Wake’, porque el trabajo del ‘Ulises’ debió dejar demasiado agotado al «viejo». Frente al borbotón verbal de la palabra que surge directamente del pensamiento, en la obra de Joyce (dublinés y Nobel de Literatura como él, y al que Beckett dedicó precisamente su primer ensayo literario), el autor de ‘Act Without Words’ fue eligiendo progresivamente para su propia obra el camino de la síntesis, de la desnudez, de la nada.

«Nada nadie / habrá sido / para nada / tanto sido / nada / nadie», escribe en otra de sus ‘Letanías’. O también: «De dónde / la voz que dice / vive / de otra vida». El más puro estilo sin estilo de Samuel Beckett. Su más pura poesía antipoética.