Edward Hopper o la soledad de Pierrot

En su obra ‘Dos cómicos’, la última que pintó, en el año 1996, Edward Hop per ejecutó un retrato de sí mismo vestido de Pierrot, de la mano de su esposa, vestida de Pierrette, y sobre el escenario desnudo de un teatro. «Un barco que se va», ha dicho de esta obra el profesor y crítico Tomás Llorens; la función de despedida de un artista que pintó como nadie a la soledad; un poeta plástico que hizo de su pintura el símbolo mismo de la incapacidad del hombre del siglo XX para adaptarse satisfactoriamente al entorno que le rodea.

En su obra ‘Dos cómicos’, la última que pintó, en el año 1996, Edward Hop per ejecutó un retrato de sí mismo vestido de Pierrot, de la mano de su esposa, vestida de Pierrette, y sobre el escenario desnudo de un teatro. «Un barco que se va», ha dicho de esta obra el profesor y crítico Tomás Llorens; la función de despedida de un artista que pintó como nadie a la soledad; un poeta plástico que hizo de su pintura el símbolo mismo de la incapacidad del hombre del siglo XX para adaptarse satisfactoriamente al entorno que le rodea.

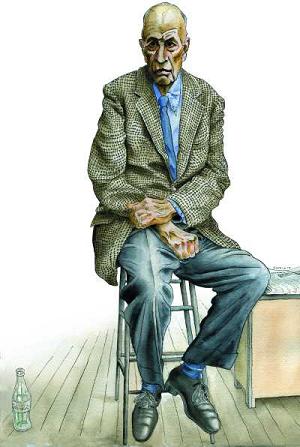

52 años antes, en 1914, tomando el título de un verso de Rimbaud, ‘Soir bleu’, el mismo Hopper ya se había retratado a sí mismo vestido como el payaso blanco de la Commedia dell’Arte, sentado en una mesa junto a Van Gogh y fumando un cigarrillo. Quizás su manera de decir que, en pleno auge del expresionismo abstracto americano, él creó su propia propuesta figurativa profundamente implicada en la sociedad estadounidense de su tiempo, pero con una envoltura artística netamente europea, heredada directamente del París de Degas y Toulouse-Lautrec, que lo hizo absolutamente único. Como única ha sido su capacidad para representar la melancolía, el misterio, la intimidad profunda del pensamiento de unos personajes que no terminan de acoplarse bien al espacio en el que habitan. Sobre todo sus mujeres. Esas mujeres en la habitación de un hotel despersonalizado, en la butaca de un teatro sin público, en la mesa de un café vacío, tras un escaparate deshabitado…, que son la viva imagen de la sociedad americana de su tiempo. Lo que podríamos encontrar en una novela de Dos Passos o de Steinbeck, pero con toda la fuerza plástica de un artista que hizo de la luz el santo y seña de su arte enigmático. «Una roca solitaria y desnuda en el desierto», como le ha definido, de nuevo, Tomás Llorens.

Bastaría decir que ‘Casa junto a la vía del tren’, que pintó a finales de los años veinte, fue la primera obra de la colección de Stephen Clark que se instaló en el recién inaugurado MoMA de Nueva York, o que la construcción que aquí pintó Hopper fue la que sirvió de inspiración para que Hitchcock construyera su inquietante mansión de ‘Psicosis’, para darnos cuenta de la proyección mundial que tuvo su obra. Sin embargo, en todos los años de su carrera Hopper jamás perdió la capacidad de abordar cada cuadro como una pequeña obra de arte en sí misma, como un poema que empieza y termina en el lienzo, y que deja al espectador sumido en un complejo universo de sentimientos que se prolonga mucho más allá del cuadro.

Las gasolineras, las oficinas, los bares, las estaciones que sirven de marco a la vida interior de sus personajes retratan la arquitectura de una América moderna donde el hombre no termina de encontrar su sitio. Y el pintor, como James Stewart en ‘La ventana indiscreta’, se convierte en un mirón que escudriña la vida secreta de unos personajes que sólo llenan el vacío de su existencia con el turbión de pensamientos que se adivina tras sus miradas.

La gran muestra de Hopper que ha tomado estos meses algunas de las salas principales del Thyssen, y que nos permite ver una retrospectiva única del gran artista estadounidense, ha puesto un énfasis muy especial en la relación del pintor con el cine. Y es cierto. Porque el cine es el arte del siglo XX y Hopper seguramente uno de los artistas que mejor han retratado, sin estridencias, la intimidad de este siglo. Pero por encima de lo cinematográfico, sin duda en Hopper hay que destacar lo teatral. Y lo poético. Nada como la luz, definiendo las formas del cuerpo humano y su relación con la arquitectura que lo acoge, para hablar de la extraordinaria expresividad del silencio como uno de los grandes enigmas del ser humano.