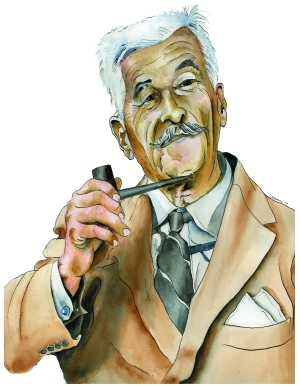

William Faulkner, el último caballero de Yoknapatawpha

En el año 1936 el condado sureño de Yoknapatawpha, un territorio de 2.400 millas cuadradas al noroeste de Misisipi, delimitado por los ríos Tallahatchie, al norte, y Yoknapatawpha, al sur, contaba con una población de 15.611 almas, de las cuales 6.298 eran blancas y 9.313 negras. Este es el espacio de ficción, inspirado en los condados reales de Oxford y, sobre todo, Lafayette, en el que William Faulkner sitúa la acción de una buena parte de sus novelas: ‘El ruido y la furia’, ‘Mientras agonizo’, ‘Santuario’, ‘Luz de agosto’, ‘Desciende, Moisés’…; un territorio mítico (fundado en la realidad, por cierto, por el español Hernando de Soto en el siglo XVI), del que el propio novelista trazó una detallada cartografía, con sus principales puntos de interés para el viajero de ficción.

En el año 1936 el condado sureño de Yoknapatawpha, un territorio de 2.400 millas cuadradas al noroeste de Misisipi, delimitado por los ríos Tallahatchie, al norte, y Yoknapatawpha, al sur, contaba con una población de 15.611 almas, de las cuales 6.298 eran blancas y 9.313 negras. Este es el espacio de ficción, inspirado en los condados reales de Oxford y, sobre todo, Lafayette, en el que William Faulkner sitúa la acción de una buena parte de sus novelas: ‘El ruido y la furia’, ‘Mientras agonizo’, ‘Santuario’, ‘Luz de agosto’, ‘Desciende, Moisés’…; un territorio mítico (fundado en la realidad, por cierto, por el español Hernando de Soto en el siglo XVI), del que el propio novelista trazó una detallada cartografía, con sus principales puntos de interés para el viajero de ficción.

Nadie como Faulkner ha contribuido, con sus relatos, a forjar el gran mito cultural del Sur de los Estados Unidos. Desde el esplendor anterior a la Guerra de Secesión, con sus plantaciones de esclavos y sus caballeros apegados a las viejas tradiciones (uno de ellos fue precisamente su abuelo, el coronel William Clark Falkner, protagonista de ‘Sartoris’), hasta la prolongación exasperante de la decadencia, tras el conflicto, durante decenios y más decenios. Hasta la última de sus novelas, ‘Los rateros’, publicada el mismo año de su muerte, Faulkner mantiene intacto ese retrato del Sur, derrotado y sin horizonte, que señala la permanencia de la herida de quienes perdieron en 1865 la guerra contra el Norte. Una realidad casi tercermundista en pleno corazón del primer mundo; un contraste que ha llegado incluso a nuestros días, y que ha vuelto a hacerse evidente, en agosto de 2005, cuando el huracán ‘Katrina’ dejó al descubierto, ante los ojos del planeta, el verdadero rostro de esta región de los Estados Unidos.

Faulkner, que fue él mismo una especia de Tom Sawyer rebelde e inquieto en el Misisipi de principios del siglo XX, fue creando en sus novelas los diferentes arquetipos del Sur, con su fanfarronería, su sentido del humor, su ansia de aventuras, su decadencia o sus tremendas contradicciones. Blancos, negros e indios en una amalgama que dio origen a una buena parte de la cultura musical de nuestro tiempo (desde el blues hasta el rock, pasando por el jazz), y que él supo envolver literariamente con un estilo personal e intrasferible. Un estilo que miró a los grandes reformadores de la novela europea, como Mann o Joyce («uno debe acercarse al ‘Ulysses’ de Joyce como el bautista analfabeto al Antiguo Testamento: con fe», escribió), y que después devolvió de nuevo a la literatura con seguidores como García Márquez, Vargas Llosa o, en España, Luis Martín Santos y Juan Benet. Una visión crítica de su espacio y de su tiempo convertida en referencia universal gracias a una escritura donde la emoción y el cuidado de la palabra, alargado hasta el límite de lo experimental, se alían poderosamente; tal como corresponde a un extraordinario novelista que siempre quiso ser poeta, como Cervantes; una «criatura impulsada por demonios», como él definía al artista, que aseguraba leer todos los años El Quijote.

Es bastante conocida la anécdota del discurso de Faulkner cuando fue a recoger su Premio Nobel de Literatura en 1950. Su marcado acento sureño, unido a su estampa de viejo caballero del condado de Yoknapatawpha venido a menos, a su reseñado amor por el whisky escocés y a su incapacidad para modular el flujo de su voz frente al micrófono, provocaron todo tipo de comentarios malintencionados entre los más estirados de la Academia Sueca. La transcripción posterior de su discurso, sin embargo, sacó a relucir de inmediato la largueza de miras y la grandeza literaria del autor de ‘Una fábula’. Genio y figura, tal como lo retrataron no hace mucho en el cine los hermanos Coen, en su divertida ‘Barton Fink’. El Sur, en su estado puro.