El enigma que ha durado cuatro siglos, y los que haya de durar (Segunda parte)

..[Un año después]

.

PRóLOGO AL LECToR

..

Cuenta Fide Amatto Sentineli en la Segunda parte desta historia haber hecho un recentísimo descubrimiento que contradice, y aun pone en tela de juicio, todo lo por él razonado en la Primera. Amante y gran conocedor de la bella ciudad de Toledo, en la última de sus visitas decidió acercarse bien de mañana al Archivo Histórico. Cuando la fatiga se apoderaba ya de sus párpados después de pasar poco menos de cuatro horas escrutando documentos, dirigió una mirada distraída a un rincón de la biblioteca en el que había unos legajos algo arrugados. De pronto, su corazón dio un enorme salto y comenzó a latir sin medida ni freno. En el legajo 15.771 bis encontró algo que, ni en sueños, hubiere pensado o imaginado. Esto dice el auténtico texto:

“Yo, Hernando de Vallejo, escribano de Cámara del Rey nuestro señor, doy fe que cuando Miguel de Cervantes Saavedra entregó al Consejo para su tasa el libro intitulado `El ingenioso caballero don Quixote de la Mancha, Segunda parte´, el cual tiene setenta y tres pliegos que al dicho respecto suma y monta docientos y noventa y dos maravedíes, el dicho Miguel de Cervantes se vino en sigilo a mi persona para confesar las más secretas intenciones que a su libro famosísimo conciernen, manifestando querer dejar un acertijo a las generaciones futuras, una contienda, un desafío nunca antes visto, para lo que ha desperdigado de su puño y pluma distancias y tardanzas que permiten hacer cálculos, y colejir a ciencia cierta cual es el “lugar” de la Mancha del que se habla en esta tan grande historia. En diciéndome además querer dificultar tal hallazgo con un sinnúmero de contradicciones, saltos y piruetas, por serle así de su gusto. Añadió para poner fin a esta su muy verdadera confesión querer que la mesma sea por mí escrita y archivada, pero no dicha, que su entendimiento hácele ver que tiempos y gentes venideras haya que descubran la cuna de don Quixote y Sancho con novísimas industrias, e muy singular cómputo. Doy esta fe en Madrid a veinte y dos días del mes de octubre de mil y seiscientos y quince años.”

Los presentes aquella noche de luna llena en la Piazza dei Cavalieri, en Villa Cottone, en el corazón de la Toscana, quedamos atónitos con este relato de Amatto Sentineli, al que siguió un prolongado silencio. Acto seguido, prorrumpió en una curiosa risa de carcajadas entrecortadas que voltearon de un lado a otro su fina y blanca cabellera. El professore acababa de gastarnos una de sus típicas bromas, una de esas que tanto le gustan a Umberto Eco.

.

SEGUNDA PARTE

.

Capítulo I_

Donde se da larga cuenta y razona que mezclar y cofundir los mundos del arte y el mundo real, si no es como juego, es un muy frecuente y grande error epistemológico

.

.

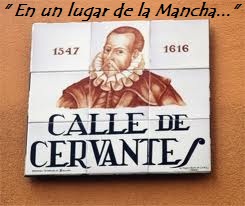

¿Don Quijote es un personaje histórico o un personaje de ficción? ¿La Mancha del Quijote es un territorio literario o una parte de la geografía real?

A lo largo de los cuatro últimos siglos numerosos cervantistas han hablado y escrito sobre don Quijote y sobre la Mancha del Quijote como si ambos fuesen reales, incurriendo así en el mismo error epistemológico: mezclar en idéntico plano de análisis la realidad y el mundo literario, aplicando las reglas lógico-deductivas y los métodos científicos de estudio propios del mundo real a los contenidos de la Literatura y el Arte. Pero lo cierto, aunque nos duela, es que no se puede tratar a don Quijote como si éste fuese un personaje real que hubiese recorrido la Mancha real en tiempo histórico real. Ni tampoco se puede, desde luego, tratar así a Rocinante y al rucio. Rocinante y el rucio no han cabalgado nunca por los caminos de la Mancha fuera de la imaginación de Cervantes.

Un enorme apasionamiento por la genial novela de don Miguel quizá sea uno de los principales motivos que ha llevado a una confusión de tal calibre, a meterse mentalmente tan dentro de la novela, que la novela deviene ya para muchos cervantistas en una suerte de “mundo real”. La pasión por El Quijote es casi obligada en esta vida, pero no disculpa de incurrir en un error epistemológico tan evidente. Aun estando minuciosamente documentada y basada en hechos reales, la Literatura es un mundo recreado, un mundo de ficción-imaginación que sólo existe en la mente de un autor (y luego, reinterpretado de “infinitas” maneras, en las mentes de los lectores). No se puede tratar la Mancha literaria que creó Cervantes como si fuese una misma cosa que la Mancha real del siglo XVI. Todavía es posible diferenciar entre una novela, por muy realista que sea, y una crónica histórica sobre espacios y personajes reales (aunque la imaginación especulativa de algunos historiadores a veces genere no pocas dudas sobre qué estamos leyendo). La Mancha del Quijote es una Mancha que no pertenece al mundo de los objetos empíricos de cuyo estudio se ocupa la ciencia. Por tanto, no se le pueden aplicar las reglas lógicas y deductivas, ni los métodos de análisis, que aplicamos al mundo real. Estas reglas y métodos no valen en el mundo imaginario creado por el Arte (de valer, el Arte sería fácilmente deconstruído, desmontado, anulado en su esencia, perdería su naturaleza y su “alma”). El Arte amplía la aprehensión humana de la realidad, pero de un modo distinto al de la ciencia. ¡Un modo francamente enigmático!

[Nota.- El placer que pueda proporcionar a los estudiosos y cervantistas esta fusión de mundos (mundo real y mundo literario), todo ese juego intelectual y su consiguiente océano de hipótesis y de minuciosas fantasías eruditas, es harina de otro costal, y no lo pondremos aquí en duda.]

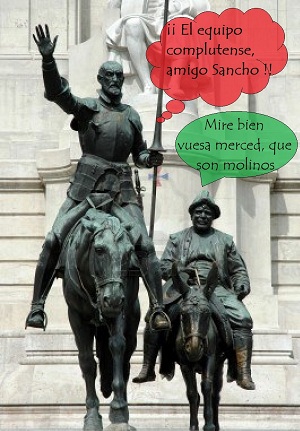

Los coordinadores del Equipo Complutense, a diferencia de otros cervantistas, parten en principio de una base lógica correcta para mezclar en su análisis el mundo real y el mundo literario. Una vez que formulan la primera hipótesis de trabajo (la hipótesis del “acertijo-desafío” a la que llaman “gran premisa”), resulta inevitable a nivel lógico deducir de ella -aunque se trate de un juicio de intenciones y de una hipótesis no verificada empíricamente- que Cervantes tuvo que dejar en la novela información suficiente para que terceras personas podamos hacer efectiva su supuesta voluntad de que el “lugar” de la Mancha sea localizado. La hipótesis del “acertijo-desafío” sirve, de este modo, como una especie de “salvoconducto lógico” que permite mezclar Literatura y realidad sin que tal proceder ya de entrada deba considerarse un completo desatino.

[Nota segunda.- La primera hipótesis del estudio, hipótesis mayor o GRAN HIPÓTESIS del “acertijo-desafío”, no implica que la información suficiente que Cervantes estaría obligado a proporcionar en la novela sea necesariamente información cuantificada (distancias y/o tardanzas). El autor bien pudo dejar, si ésta hubiere sido su voluntad, una o varias claves adverbiales (no cuantificadas) con las que poder realizar de modo preciso la identificación del “lugar”.]

Ahora bien, considerar datos objetivos la información que aparece en El Quijote es algo que no puede hacerse de manera ilimitada, pues la novela dejaría absurdamente de ser una novela. No es aceptable que esa consideración se aplique a todo tipo de situaciones, pueblos o personajes. Cervantes, como hipótesis, pudo dejar algunos datos en la narración para que se averigüe cuál es el famoso “lugar” de la Mancha, pero sólo eso: ALGUNOS datos. ¿Hasta qué punto el “salvoconducto lógico” (la posibilidad de tratar la “información” de la novela como si fuese información empírica) que proporciona la primera hipótesis permite hacer mezcla del mundo real y del literario sin incurrir en error epistemológico? Hasta el punto en que nos atengamos a los supuestos datos objetivos que Cervantes decidió incluir en El Quijote, y sólo a ellos. ¿Cuáles son esos datos y cuáles no? No es posible saberlo, porque estaban en la cabeza de don Miguel. Y como nadie puede saberlo, resulta muy fácil caer en la extensión o generalización del trato empírico.

Veamos. La “información” dada por Cervantes en leguas sobre distancias entre pueblos o lugares, por su carácter directo y concreto, se podría aceptar como posible información objetiva o empírica una vez formulada la hipótesis del “acertijo-desafío”. En cambio, todas las deducciones sobre la información adverbial no cuantificada, como por ejemplo: 1) sobre el nivel cultural del cura, el licenciado Pero Pérez, para deducir en qué tipo de pueblo debía residir; 2) o sobre si el pueblo debía tener más de un cura para permitir ausentarse al cura amigo de don Quijote; 3) o que su tamaño debe ser suficientemente grande para que en él pernocte una compañía de soldados; 4) o la propuesta en relación a las características socio-económicas de un pueblo para conocer el contexto en el que se “producirían” personalidades como la de don Quijote (algo que ni siquiera ocurre en el mundo real: la personalidad no se “produce” a partir de unas determinadas condiciones sociales o económicas, esta es una vieja hipótesis de matriz marxista); 5) o la teoría sobre el tipo de pueblo en el que deben generarse más trastornos mentales: “Lo que en cualquier caso parece cierto es que Villanueva de los Infantes era un pueblo que ofrecía mayores posibilidades de volverse loco que en los pequeños pueblos de alrededor” (¡?) (no tenemos constancia de estadísticas de prevalencia de trastornos mentales de la época de Cervantes en las que podamos basarnos para atribuir a Villanueva tal “honor”: hay que pensar, por tanto, que en cualquier pueblo de la Mancha hubiese podido por igual volverse loco un manchego); todo este tipo de deducciones sobre la información adverbial del Quijote (una información que el profesor Parra, contradictoriamente, en muchas otras partes de su libro considera información muy poco fiable) entendemos que sobrepasa cierto límite de sensatez considerarla como posible información objetiva a la que se puedan aplicar las reglas lógicas del mundo real o empírico. Los científicos están obligados a ir más allá del sentido común, pero no debieran perderle nunca. ¿Se puede creer sensatamente que Cervantes, aun queriendo dejar a la posteridad un “acertijo-desafío”, pretendiese que los lectores nos pongamos a hacer cábalas y deducciones sobre el nivel cultural del cura, o sobre si en el pueblo de don Quijote debía haber más de uno para poder “sustituir” al licenciado Pérez, o sobre los lugares en los que las compañías de soldados pernoctan o dejan de pernoctar…?

Empero, ni la sensatez ni el sentido común -por muy aconsejables que resulten para todos- son categorías científicas formalizables. En rigor lógico, puesto que no es posible saber cuáles son los datos objetivos que Cervantes supuestamente dejó en la novela y cuáles no, no podemos afirmar que el Equipo Complutense haya incurrido, por extensión o sistemización del trato empírico dado a la “información” adverbial de la novela, en error epistemológico. No podemos asegurarlo, pero sí tenemos una vívida opinión en este sentido. En contrario (y quedando sobrentendido que estiman sensato su planteamiento), los complutenses no pueden negar la posibilidad de que una buena parte de sus deducciones se han realizad incurriendo en el clásico error epistemológico de cientos, si no miles, de cervantistas.

.

Capítulo II_

Donde se recuerda y hace notar que las distancias y las tardanzas, ni son iguales, ni pesan lo mismo, como viene ocurriendo con las ciencias

Las distancias y las tardanzas tienen un grado de objetividad potencial muy diferente. Aunque las dos sean “información cuantificada”, una cosa es un dato objetivo directo (como lo es una distancia en leguas), y otra muy diferente una tardanza (un dato temporal expresado en jornadas, que es el que nos proporciona Cervantes), “traducida” luego por los complutenses a dato espacial (en kilómetros) mediante un doble procesado, que implica: 1) decidir unas “horas operativas de marcha” (¡sí, sí!, que el Equipo estima en “10” durante el día, por ser verano, y “8” cuando se desplazan de noche); y 2) establecer -¡como lo oyen!- una “velocidad media de marcha de las cabalgaduras”, cifrada por dos vías distintas (un largo debate en el que se trata a Rocinante, al rucio y el espacio-tiempo de la novela como si fuesen reales; y un complejo sistema de cálculo matemático basado en los supuestos “datos” numéricos del texto) en “31 Km./día” (ni 20 ni 40, ¡31!). Todo este “procesamiento de datos” que realizan los complutenses reduce de forma notable el peso objetivo atribuible a las tardanzas. Las tardanzas exigen una conversión de la “información” directa de la novela, lo cuál supone una evidente pérdida de objetividad potencial. El peso de las distancias, que no son procesadas ni “traducidas”, es claramente superior. Y no digamos si se compara con el que pueda estimarse para las 15 variables no cuantificadas, adverbiales o “débiles” que el equipo selecciona en el que llaman “enfoque multivariable”, varias de las cuáles fueron comentadas en el capítulo anterior.

[Nota.- El “enfoque multivariable” (uno de los dos grandes enfoques de la investigación junto al “topológico-matemático”), aparte del poco peso objetivo que los propios complutenses atribuyen en numerosas ocasiones a la información no cuantificada o adverbial, se topa con un serio problema de veracidad. Si los coordinadores formulan ya en el comienzo del libro la hipótesis de que Cervantes quiso dejar en la novela de forma voluntaria informaciones adverbiales contradictorias para despistar y dificultar el hallazgo del “lugar” de la Mancha, luego no pueden -como hacen- dar por cierta toda la información adverbial de la novela compatible con las características de Villanueva de los Infantes (no sólo la dan por cierta, sino que la consideran de una relevancia sistémica tal que llega a lo “imperativo”). ¿Cómo saben los coordinadores que Cervantes no trató de despistar con toda o una parte de la información compatible con Villanueva? Ningún criterio sistémico tiene capacidad para discriminar la intención que Cervantes pudo tener respecto de todas y cada una de las 15 variables seleccionadas. Con esas 15 “informaciones”, ¿Cervantes quiso o no quiso despistarnos (y en qué medida si lo quiso)? Resulta muy curioso que el estudio no contemple para ninguna de las 15 variables la pregonada voluntad de despistar por parte de Cervantes. Esto le hace entrar en contradicción con una de sus hipótesis de inicio, al tiempo que el sistema adquiere un sesgo que privilegia -pensemos que involuntariamente- al pueblo más favorecido por la información adverbial, es decir, a Villanueva de los Infantes. Debemos insistir, ningún criterio sistémico, ni siquiera el más “imperativo” de todos, puede determinar qué intenciones tuvo Cervantes. En relación a la “información” de la novela que resulta compatible con las características reales de Villanueva, ¿quiso decir verdad, o quiso hacer burla y despistarnos? El sistema multivariable que construye el Equipo Complutense es “víctima” de una sus hipótesis sobre las intenciones de Cervantes. Mientras los complutenses no retiren esa tercera hipótesis intencional (la intención de despistarnos con la información adverbial), este sistema carece de validez científica.]

Los coordinadores complutenses utilizan las tardanzas y las distancias de forma indistinta o equivalente, no diferencian un tipo de “datos” de otro, los equiparan, elevando de facto el rango objetivo potencial de las tardanzas al de las distancias. Por eso para ellos razonar: “En consecuencia, y en una primera estimación parece quedar claramente establecido por Cervantes que tardaron en llegar una noche completa y dos días, es decir, por un lado las ocho horas de camino que tiene la noche (desde las 22,30 hasta las 6,30, lo que hace un recorrido de 8 x 3,1 = 24,8 Km., más dos días x 31 Km./día = 62 Km., lo que nos da un total de 24,8 + 62 = 86,8 Km., o en días: 86,8 / 31 = 2,80.”; todo este largo razonamiento y cálculo, decimos, les parece igual de aceptable como dato empírico que cuando don Miguel escribe de modo conciso que de tal a tal sitio hay “8 leguas”, por ejemplo. Pero la diferencia es bien clara: las distancias en leguas que proporciona Cervantes son “datos” directos, mientras que los kilómetros que calculan los complutenses a partir de las tardanzas, las “horas operativas de marcha” y la sorprendente “velocidad media de las cabalgaduras”, son “datos” indirectos, convertidos, interpretados, transformados, cocinados -pedimos disculpas por la connotación negativa-, estimados, procesados, discutibles, elaborados, extraídos o traducidos.

Esta es la base de “datos” del estudio complutense, un estudio que pese a sus muy numerosos valores positivos (innovación, trabajo serio y colaborativo, debate racional, la tenacidad admirable del profesor Parra Luna, las valiosas aportaciones de los tres críticos, el excelente capítulo del profesor Fernández Nieto, los brillantes Anexos Técnicos, etc.), queda situado como ya sabemos por la Primera parte desta historia dentro de los límites que determina la falta de verificación empírica de su primera “gran premisa”: es decir, en el nivel de hipótesis, nunca en el de “tesis científica verificada”.

[Segunda nota.- En el trasfondo de las reflexiones hechas en varios de los capítulos desta historia, puede apreciarse el muy largo debate epistemológico que los filósofos de la ciencia mantuvieron el pasado siglo sobre los criterios diferenciadores entre Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales, llamadas también por algunos “ciencias duras” y “ciencias blandas”. Este no es el lugar para desarrollar ese debate, pero sí conviene señalarlo y decir al menos tres cosas: 1) que un científico experimental, con criterios científicos “duros”, nunca podría asumir un estudio cuya base de datos fuese el binomio: información adverbial (por muy sistémica que sea) + tardanzas y distancias extraídas de un texto literario bajo hipótesis de objetividad; 2) que la Matemática es una herramienta fundamental para todas las ciencias, pero el cálculo matemático, por sí mismo, no es ciencia empírica; y 3) que aunque sea bien conocido por la comunidad universitaria, cuando un científico social habla a la gente en general o a los medios de comunicación de una “tesis científica verificada” -que lo esté realmente o no, es otro asunto-, quizás debiera hacer explícito el importante matiz de estar hablando de una tesis verificada con arreglo a los criterios científicos propios de las Ciencias Sociales. Es una cuestión descriptiva: una cosa es una tesis científico-social verificada, y otra, una tesis científico-experimental verificada. No es lo mismo.]

.

Capítulo III_

Que trata de las pocas distancias que después de todo había, en comparación con el gran número de tardanzas

–¿De dónde procede la necesidad de utilizar las tardanzas del Quijote para hacer los cálculos con los que averiguar cuál es el famoso “lugar” de la Mancha? O preguntado de otra manera, ¿por qué no se utilizan sólo distancias claras y concretas, y nos olvidamos de todo ese lío de las “horas operativas de marcha”, la “velocidad media de las cabalgaduras”, etc.?

-Pues porque en El Quijote no aparecen distancias claras y concretas desde puntos geográficos reales (Puerto Lápice, El Toboso, etc.) hasta el desconocido “lugar”.

-¿Cómo…? Después de tanto hablar de un sistema de distancias/tiempos, ¿resulta que no hay ninguna distancia concreta en leguas hasta el pueblo del hidalgo?

-No, y por eso el equipo no la menciona. Los 3 puntos fundamentales de referencia que toman, Puerto Lápice, El Toboso y el punto de penitencia en Sierra Morena/venta del manteo, cuantifican su alejamiento del “lugar” prácticamente sólo mediante las tardanzas que proporciona don Miguel.

-Entonces sería más apropiado llamarle sistema de tiempos/distancias “traducidas”. ¿Y por qué Cervantes, si quería dejar en su novela los datos objetivos necesarios para que se descubra cuál es el pueblo de don Quijote, no dejó distancias claras y concretas con las que obtener un resultado incontrovertible, que no deje ninguna duda sobre el “lugar” que él eligió?

Para contestar a esta interesante pregunta que me acaba de hacer en esta conversación en tiempo real por videollamada, por Skype, mi amigo Umbertino -puntual conocedor desta historia-, tenemos dos tipos fundamentales de respuesta. Una, la que queda implícita en el estudio complutense -y pido disculpas a il mio carissimi colegas de las universidades españolas por caricaturizarla un poco con fines gráficos-, a saber: que si se hiciesen los cálculos sólo con distancias claras y concretas todo habría sido muy, pero que muy, fácil; facile, facile, facile; tanto, que a lo mejor algún avispado lector coetáneo de Cervantes hubiera podido ya descubrir el “lugar” sin necesitar siquiera ordenadores ni universidades. ¡Y eso no! ¡Hasta ahí podíamos llegar! Cervantes no sólo quería que se descubriese el “lugar” de la Mancha, esto es casi vulgar, sino que además tenía la férrea voluntad de dificultar en extremo tal descubrimiento, mediante un complicado artificio de informaciones contradictorias y tardanzas de las cabalgaduras, para que fuese imposible materializarlo hasta la llegada de los modelos cibernéticos, la teoría de sistemas, el cálculo computacional y los equipos multidisciplinares a las universidades de los reinos de España cuatro siglos después. ¡¡YA Te DiGO!! (…perdón). La otra respuesta, en la que seguramente pensará una amplia mayoría de los lectores del Quijote, es mucho más sencilla: Cervantes, en realidad, no quería dejar ni acertijos ni desafíos ni nada que se le parezca en su genial novela, porque ya dejó bastante.

¡Ah, Cervantes! ¿Puede sensatamente creerse que el más grande escritor de su país, las Españas, pretendiese que los lectores del Quijote nos pongamos a calcular la “velocidad media de marcha” de Rocinante y del rucio, si fueron 20, 31 ó 42 los kilómetros que recorrieron en cada jornada, mediante un sesudo debate sobre la orografía, horas presumibles de descanso debidas a la canícula estival, tiempo estimado “perdido” en las aventuras, la mejor o peor forma física de Rocinante, y demás circunstancias que rodean o rodearon a tan ilustres personajes, como si fuesen un caballo y un asno de carne y hueso que se desplazasen en tiempo real por los caminos de la Mancha real…?

Con independencia de los problemas técnicos en esta historia comentados (de fundamento, epistemológicos, juicios de intenciones, etc.), la mayor disfunción del estudio complutense es que da una imagen muy mala de Cervantes desde el punto de vista del sentido común (en esta acepción, al menos, el estudio puede calificarse de descomunal). No hemos realizado el obligado trabajo estadístico para avalar nuestra hipótesis (a la que llamaremos hipótesis de la “mala imagen de Cervantes”), pero sí manifestamos estar bastante convencidos de que, de realizarse, la estadística vendría a confirmar nuestra percepción. Frente a un Cervantes muy sabio, complejo, diáfano, abierto, sutil, irónico y rebosante de sentido común que nos deja la lectura del Quijote, el estudio complutense ofrece la imagen de un Cervantes un poco enrevesado y cuadriculado. Esta es la razón por la que prevemos un notable rechazo empático, estético e intelectual hacia dicho estudio por parte de los lectores del Quijote y amantes de la Literatura (el mundo universitario español es otro mundo, aunque esté en éste). Pero con esta previsión e hipótesis, como con alguna que otra más, o con todas, pudiéramos estar perfectamente equivocados.

.

Capítulo IV_

Donde se menciona por primera y única vez el sin par artificio de los círculos y círculos de lógica circular, y se apunta al espejismo que los cálculos pueden infundir en la mente

Como las intenciones de Cervantes, hasta la fecha, no han podido ser verificadas empíricamente, se podría caer en la tentación de argumentar que el cuadre de todos los complejos cálculos matemáticos que se realizan en el estudio complutense proporciona un lugar de la Mancha muy concreto, lo cuál vendría a demostrar, a posteriori, que la intención de Cervantes fue dejar “pre-estructurado un sistema de ecuaciones”, “un plan matemático preciso”. Un razonamiento de este tipo mete de lleno a quién lo hace en una circularidad espuria, en una trampa lógica. Los coordinadores complutenses en varias ocasiones aproximan mucho su argumentación a la lógica circular.

Obviamente, cualquier cálculo que realicemos con las tardanzas y distancias proporcionadas por Cervantes en su novela debe dar, necesariamente, ALGÚN LUGAR de la Mancha. Cervantes habla de y sobre la Mancha, proporciona manchegas tardanzas y distancias, y don Quijote, por decisión del autor, es un alocado hidalgo manchego. Cualquier lugar de la Mancha del Quijote está “pre-estructurado” para pertenecer a ella misma. Si alguno de los complejos cálculos matemáticos que puedan realizarse a partir de los “datos” proporcionados por Cervantes no da como resultado ALGÚN LUGAR de la Mancha, entonces nos encontraríamos ante un cómico disparate matemático que no podríamos tomar en serio salvo que quisiésemos llamar a don Quijote con un topónimo distinto, ¡un “topónimo matemático”!: don Quijote de un lugar de La Rioja, o de un lugar de la Serranía de Ronda, o de un lugar del Campo Charro, etc. Cualquier tipo de cálculo matemático que realicemos con la “información” sobre las distancias y tardanzas manchegas debe dar siempre como resultado ALGÚN LUGAR de la Mancha. Ahora bien, una cosa es ALGÚN LUGAR de la Mancha, y otra, EL LUGAR de la Mancha en el que supuestamente pensó el escritor. Para que ambos coincidan, para que ALGÚN LUGAR pueda convertirse en EL LUGAR, hay que partir necesariamente del supuesto de que la “información” que proporciona Cervantes en su texto es real, objetiva, equivalente a información empírica. Es decir, se necesita dar por cierta, sin haber sido verificada, la hipótesis del “acertijo-desafío” sobre las supuestas intenciones de Cervantes. Y vuelta a empezar…

.

Capítulo V_

Donde se da cuenta del desusado mecanismo por el que a veces los lugares se dan a conocer a sí mismos

Mis meditaciones más profundas [se confiesa en este capítulo el historiador y psicoanalista, Amatto Sentineli], de las que entiendo debo dejar aquí alguna constancia, me llevan a hacerme las siguientes preguntas: ¿pensaba Cervantes cuando escribía El Quijote en un lugar concreto de la Mancha…? Sí, es posible. Y si Cervantes pensó, mientras escribía, en un lugar concreto de la Mancha como pueblo de origen de don Quijote y Sancho, aun no teniendo la más mínima intención de plantear acertijos, desafíos o de desvelarlo, ¿pudo proporcionar sin darse cuenta una información sobre distancias y tardanzas por cuyos cálculos se descubra cuál es ese lugar sin él pretenderlo? También es posible. Las conductas no conscientes, procedentes de ese remoto lugar sin localización precisa al que los psicoanalistas llamamos el inconsciente, todos sabemos que a veces nos juegan ese tipo de malas pasadas. Con esta posibilidad teórica se puede formular una nueva hipótesis, a la que sería coherente llamar hipótesis de los “datos objetivos involuntarios”. Y que podemos muy bien utilizar como ruta alternativa para averiguar cuál es el famoso “lugar” de la Mancha sin recurrir a los juicios de intenciones, como hace el profesor Parra, que siempre son más resbaladizos. Seguro que esta vía será del mayor interés para una o varias de nuestras familias psicoanalíticas. Considerar como información objetiva ciertos “datos” del Quijote debido a varios lapsus inconscientes del autor supone un cambio de “gran premisa” que nos introduce de lleno en las profundidades de la mente de Cervantes. Sin duda, un escritor de su talla tuvo que tener lapsos gloriosos de estas dimensiones. Además, nuestra nueva gran premisa otorga también un “salvoconducto lógico” para poder considerar como datos objetivos exactamente los mismos, o más todavía si queremos, de los que consideran los complutenses. Todo depende de la extensión que los psicoanalistas determinemos que tienen los lapsus (que con seguridad será variable en función de la familia consultada). Lo que no podremos conseguir, por muchos cálculos que hagamos con los “datos involuntarios”, es que la GRAN PREMISA “del LAPSUS” deje de ser una hipótesis. O quizá el psicoanálisis lo consiga algún día…

.

Capítulo VI_

Donde se hace ver que ni siendo ciertos el acertijo y el desafío, el pueblo de don Quijote muestra voluntad de darse a conocer a las repúblicas del mundo

Si se consigue algún día en relación a las intenciones de Cervantes verificar empíricamente la hipótesis del “acertijo-desafío”, este nuevo hecho no será condición suficiente para poder considerar como “tesis científicamente verificada” que Villanueva de los Infantes es el famoso “lugar” de la Mancha. Veamos por qué.

Los modelos de simulación matemática que aparecen en los Anexos Técnicos del estudio complutense calculan al milímetro y al segundo tardanzas, distancias y velocidades, sobre la base de los supuestos “datos” proporcionados por Cervantes. También se hace un “análisis de consistencia” matemática de toda esa “información”. La conclusión a la que se llega es que Villanueva de los Infantes es el lugar de la Mancha con mayor consistencia para poder ser considerado el “lugar” del Quijote. Es decir, Villanueva es el lugar “matemáticamente más perfecto” (insistimos, dando por válida la premisa de que los “datos” de Cervantes son tales datos) para poder ser el “lugar” del que no quiso acordarse. Ahora bien ¿por qué la hipótesis de mayor consistencia y perfección matemática ha de ser necesariamente la acertada? ¿Hemos de creer que Cervantes no se equivocó ni un minuto al dar sus “datos”, básicamente tardanzas? Los modelos matemáticos actuales hacen cálculos exactos, pero don Miguel, si su intención fue dejar un “acertijo-desafío” y unos datos cuantitativos para resolverle, no pudo realizar mediciones de tal exactitud y perfección. ¿Cómo puede pensarse que Cervantes fue un auténtico robot que dejó en la novela un “plan matemático” tan absolutamente preciso como el que ahora pueden descubrir los modelos cibernéticos del siglo XXI? ¿Hasta tal punto el elefantiásico aparato metodológico que se utiliza, inmerso en su propia teleología, fuerza y distorsiona el sentido de la realidad? Con un enfoque empírico, la solución Villanueva de los Infantes resulta “demasiado perfecta” para ser cierta. De hecho, tiene más probabilidades reales de ser acertada una solución matemática “menos perfecta”. Pueblos como Carrizosa, Fuenllana y Montiel, situados en la zona central del Campo del mismo nombre, y que los modelos de simulación reconocen como “soluciones plausibles” desde el punto de vista matemático, a poco que Cervantes hubiese incurrido, sin querer, en algún pequeño error al darnos la “información” sobre tardanzas y distancias, tendrían más probabilidad de ser el famoso “lugar” de la Mancha que “la perfecta” Villanueva.

Según los complejos cálculos que se realizan en los Anexos Técnicos, hay cuatro pueblos en el Campo de Montiel con probabilidad matemática (más o menos consistente o “perfecta”) de ser el tan buscado “lugar”. Pensar en una “solución matemática imperfecta”, debido a la limitada capacidad técnica de medición espacio-temporal de la que disponía Cervantes, es mucho más realista y probable. Carrizosa, Fuenllana y Montiel, por tanto, estarían delante de Villanueva de los Infantes como solución del supuesto “acertijo-desafío”. Y si por casualidad nuestro narrador (puesto que nadie, ni siquiera Cervantes, es perfecto) metió, no un poco, sino algo más la pata sin querer al dar las tardanzas entre un sitio y otro, entonces un montón de pueblos del Campo de Montiel podrían ser el famoso “lugar” de la Mancha.

A esta humana posibilidad la llamaremos hipótesis del “lugar imperfecto”, o también, hipótesis del “pequeño error de Cervantes”.

Lo sentimos de verdad por la bonita Villanueva, a la que queremos, pero quizá el Ayuntamiento debiera plantearse compartir el honor de ser la cuna de don Quijote con sus otros imperfectos hermanos montieleños. O quizá, los Ayuntamientos hermanos debieran pensar en situar en sus calles mayores placas en las que reivindiquen ser el pueblo del noble hidalgo loco y de Sancho Panza por razón, precisamente, de su muy bien demostrada (por todo un equipo multidisciplinar complutense) imperfección matemática y sistémica.

[Nota.- En un lugar del estudio complutense, del que quizá haya quién no quiera acordarse, los coordinadores dicen textualmente: “por mucho que impresione el modelo matemático con sus posibilidades de simulación y su exactitud, en el fondo sólo se fundamenta en las tardanzas cuantificadas por Cervantes entre los lugares mencionados (…)”. Hecha la necesaria salvedad, ya comentada, de que las tardanzas no es Cervantes el que las “traduce” y cuantifica en su dimensión espacial (en kilómetros) sino el propio equipo, compartimos plenamente este excepcional momento de casi autocrítica. Lo que resulta desconcertante es que la anterior reflexión venga precedida de la siguiente frase sobre el otro gran enfoque metodológico de los complutenses, el “enfoque multivariable”: “de todos los enfoques quizás sea este el más decisivo y el que mayores garantías ofrece” (¡?!) Una muy sorprendente declaración cuando los coordinadores se esfuerzan en explicar en reiteradas ocasiones la trascendental diferencia científica que hay entre la información “fuerte” o cuantificada, y la “débil” o adverbial (propia del “enfoque multivariable”). Llegan incluso a reprocharle a uno de los críticos del estudio que su lectura atenta del Quijote “no le ha impedido cometer el error epistemológico de conceder más importancia a la información `débil´ que a la `fuerte´“ (¡?!). Y el error, de pronto, también lo cometen los coordinadores de la investigación. El psicoanálisis, con todo el poder de sus penetrantes y finas fantasías, permite entender la relación, conexión o conjunción sistémica entre ambas frases creemos que del profesor Parra Luna: incurre en un clarísimo lapsus. Un lapsus no imperativo, que le humaniza. Y salvo que alguna de nuestras variopintas familias psicoanalíticas interprete lo contrario (y eso es seguro), quizá sea el momento más auténtico y revelador de todo el estudio. Desde luego, es nuestro favorito.]

.

.

Capítulo VII_

Donde se concluye y finaliza con una zarandaja tan impertinente como necesaria al verdadero entendimiento desta historia

.

En la Segunda parte del Quijote, capítulo 24, el que tradujo todas sus aventuras del original cuenta que su primer autor, el mismísimo Cide Hamete Benengeli, se vio obligado a intervenir en persona (y escribir en el margen) para dar razón de la extraña naturaleza de los fenómenos referidos por don Quijote en el capítulo anterior, relativos a la cueva de Montesinos. En dicho capítulo se cuentan las raras visiones y sucesos que ocuparon la mente del caballero, difíciles de entender y articular con la misma realidad si no es que se debieran a un sueño muy profundo o a que le faltó oxígeno en el celebro por la presión de la soga sobre el costillar y los pulmones. Estos hechos y fenómenos pudieran concernir, y en realidad conciernen, al “espíritu” de la pequeña historia que aquí se vino contando.

Dice mi estimado colega, el grandísimo historiador Hamete Benengeli: “No me puedo dar a entender, ni me puedo persuadir, que al valeroso don Quijote le pasase puntualmente todo lo que en el antecedente capítulo queda escrito: la razón es que todas las aventuras hasta aquí sucedidas han sido contingibles y verisímiles; pero esta desta cueva no le hallo entrada alguna para tenerla por verdadera, por ir tan fuera de los términos razonables.”

La misteriosa confusión de tiempos y espacios que la cueva de Montesinos produjo en la mente de don Quijote, conectando con las vivencias, emociones, pensamientos y deseos más íntimos de su “alma”, y el espléndido juego que de todo ello hace Cervantes, resultan un inmejorable símbolo para entender qué es la Literatura y el Arte. Como ocurre siempre con las cosas deste mundo, y de los otros mundos que están en éste, alcuni lo capire meglio, e altrui così non.

[Nota final.- El primer coordinador del estudio complutense, también llamado “el director del proyecto”, y seguramente gran concebidor del mismo, don Francisco Parra Luna, quizás reconozca algún día, si así lo entiende y considera, que tras luchar con denodado esfuerzo, valentía y razón -como don Quijote-, no pudo al fin alcanzar los objetivos científicos que otro día decidió marcarse, siendo derrotado con honor por la inconmensurable realidad de una de las mayores obras maestras del Arte de todos los tiempos (y lugares).]

Por El Quijote, ¡bien valió el viaje!

.

FiN DEL ENIGMA QUE PUDIeRE DURAR SIGLoS y SIGLOS

.

Alfredo Barbero – Psiquiatra del Centro de Salud Mental “Antonio Machado” de Segovia

.

.