Adriana Bustos, historia y compromiso

EL MUSAC ACOGE LA PRMERA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL EN ESPAÑA DE LA ARTISTA ARGENTINA

Cada una de las series que conforman la exposición ‘Prosa del Observatorio’, primera individual en España de la argentina Adriana Bustos (1967), merecería una visita reposada, pues debajo de cada elemento que las componen hay un trabajo de investigación, documentación, análisis y planteamiento que es difícil de captar en un recorrido apresurado. Con todo, los distintos capítulos de la muestra, correspondientes a tres series diferentes en una trayectoria muy cohesionada, componen un todo perfectamente coherente y dan idea cabal de las preocupaciones de esta artista que se sirve de técnicas de documentación y de la investigación histórica y en ciencias sociales para reflexionar sobre opresiones sociales, políticas y religiosas en distintos periodos históricos, pero en particular para relacionar hechos acaecidos tanto en España como América Latina y en sus interrelaciones desde la época colonial hasta nuestros días.

Ya en el título ‘Prosa del observatorio’ subyace este afán por relacionar hechos aparentemente inconexos en los que encuentra filiaciones inesperadas. Está tomado de la obra homónima de Julio Cortázar en la que el escritor argentino establece paralelismos entre la migración de las anguilas por los ríos europeos y las observaciones nocturnas del maharajá Jai Singh creador en el siglo XVIII de observatorios astronómicos en Jaipur y Delhi. En ‘Antropología de la mula’ la primera de las series de la exposición, Adriana Bustos traza un paralelismo entre las rutas comerciales de la época colonial y las del narcotráfico en América Latina, y reflexiona sobre el tráfico de personas y cosas como elemento sustancial de las dinámicas de explotación, producción y comercialización desde las colonias hasta nuestros días.

El origen de esta serie de trabajos en los que Bustos mezcla el dibujo (una técnica que domina a la perfección) con el vídeo y la fotografía, fue comprobar cómo la crisis argentina y la búsqueda de trabajos precarios habían llevado a la proliferación de mulos dedicados a la recogida de cartòn en la ciudad de Córdoba (Argentina), hecho que coincidía en el tiempo con el escándalo en el que se vio envuelta la empresa aérea Southern Wings en 2005 por el transporte de droga en valija diplomática. La artista dibuja sus personales ‘mapas’ en los que mezcla las rutas que siguieron las mulas en la época colonial desde Córdoba al Potosí para la explotación de los minerales preciosos, con las de las ‘mulas’ (término con el que se conocen en el argot del narcotráfico a las personas, mujeres en muchas ocasiones, que transportan la droga clandestinamente) actuales. Especialmente significativo dentro de este capítulo es la serie ‘Ilusiones’. Bustos entrevistó a varias mujeres que cumplían condena por narcotráfico en la prisión cordobesa de Brouwer: Fátima, Anabella, Leonor, el último escalón del negocio del tráfico de drogas, también el más vulnerable. La artista las fotografía de espaldas y las sitúa en un escenario ilusorio que representan los sueños por los que se enrolaron en el negocio. Una peluquería, un quirófano, un paisaje selvático, entornos inalcanzables en vidas truncadas. Al lado de cada una de ellas, fotografía a la mula real en el mismo escenario. de la artista, ‘El retorno de lo reprimido’, en el que documenta el tráfico de esclavos procedentes en su mayoría del África Subsahariana a través del Atlántico desde el siglo XVI hasta el XIX. E investiga en un hecho poco conocido: los cien mil ciento once esclavos negros introducidos por los españoles en Cuba en un periodo reducido de tiempo, entre 1816 y 1819. Setenta y siete expediciones partieron de La Coruña, según las investigaciones realizadas por la artista, con el fin de abastecer a los hacendados de mano de obra antes de la definitiva prohibición del comercio negrero cuya fecha límite era 1820. El racismo, el tráfico de personas, la explotación están presentes en estas obras donde el habitual aspecto crítico del trabajo de Adriana Bustos es aún más patente si cabe.

de la artista, ‘El retorno de lo reprimido’, en el que documenta el tráfico de esclavos procedentes en su mayoría del África Subsahariana a través del Atlántico desde el siglo XVI hasta el XIX. E investiga en un hecho poco conocido: los cien mil ciento once esclavos negros introducidos por los españoles en Cuba en un periodo reducido de tiempo, entre 1816 y 1819. Setenta y siete expediciones partieron de La Coruña, según las investigaciones realizadas por la artista, con el fin de abastecer a los hacendados de mano de obra antes de la definitiva prohibición del comercio negrero cuya fecha límite era 1820. El racismo, el tráfico de personas, la explotación están presentes en estas obras donde el habitual aspecto crítico del trabajo de Adriana Bustos es aún más patente si cabe.

Capítulo aparte merece la serie central de la exposición, ‘¿Quién dice qué a quién?’, una aportación original sobre la censura y sobre cómo la historia se repite en un aparentemente imparable bucle. De nuevo, las dotes de dibujante de Bustos al servicio de una reflexión sobre los libros prohibidos, el control de la información por parte de las dictaduras históricas, el arte como propaganda de regímenes ilegítimos. La visión paralela de un fragmento del documental ‘Olympia’, dirigido por Leni Riefensthal en pleno auge del nazismo sobre los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 y de un fragmento filmado del Mundial de Fútbol celebrado en Argentina en plena dictadura militar pone de manifiesto, para la artista, “los modelos de propaganda fascista de ambos periodos y la similitud de sus estructuras formales y estéticas”.

Viendo la obra de Adriana Bustos se podría hablar de un nuevo concepto de ‘arte aplicado’. Aquel en el que las cualidades técnicas y expresivas, la pulcritud formal y la exhaustividad documental están de forma evidente o más clara que en otros casos al servicio de una reflexión política sobre la sociedad en la que vivimos, de una visión crítica del mundo y de una manera creativa de preguntarnos sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro.

Fotos:

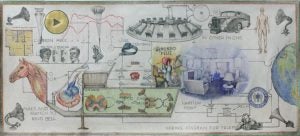

- ‘Antropomorfia del sistema’, obra de Adriana Bustos en el Musac

- La artista argentina Adriana Bustos. (Cortesía de la artista)