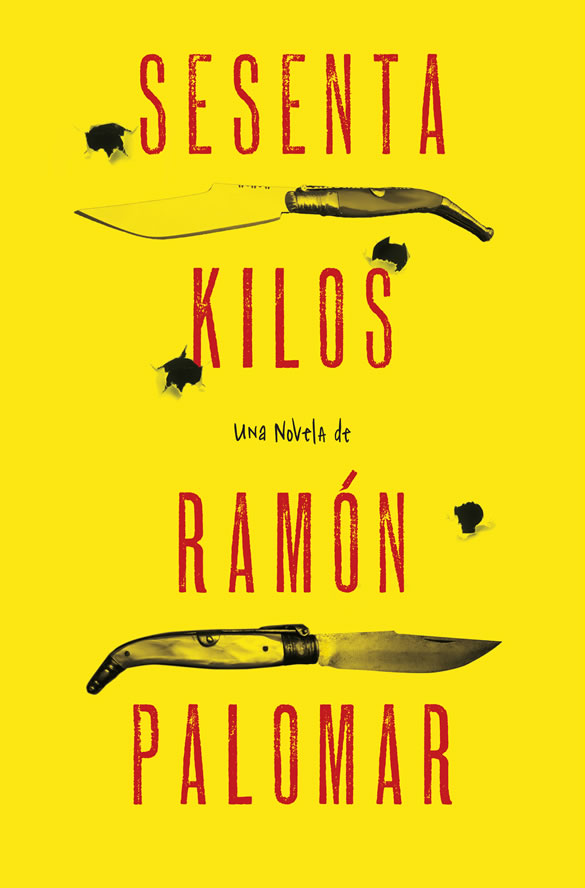

SESENTA KILOS DE NOIR CAÑÍ

Publicado en “La sombra del ciprés”, suplemento literario de El Norte de Castilla, el 2 de marzo de 2013

Publicado en “La sombra del ciprés”, suplemento literario de El Norte de Castilla, el 2 de marzo de 2013

Hay un tipo de fulano que no soporto: el cromañón musculado que, consciente de sus pocas luces y cobarde como él sólo, reparte estopa a diestro y siniestro como prueba de robustecimiento moral (si supiera lo que eso significa). En “Sesenta kilos”, la primera novela de Ramón Palomar, aparecen en papel protagónico dos especímenes, Charli y Mauro Tiburón, que pertenecen a esa repugnante fauna. Y, sin embargo (o quizá tal vez por eso), “Sesenta kilos” engancha, enamora, sacude, emociona, encabrona y te mantiene atado de las pelotas durante más de trescientas páginas. Ramón Palomar lo ha conseguido, ha parido una espléndida muestra de noir hispano y cañí que seguramente dará mucho que hablar. El autor ha sido hábil: les ha dado un corazoncito a los malnacidos. Porque también ellos tienen sentimientos y se enamoran de nenas, aunque sean las nenas equivocadas, aunque una sea una puta princesa de taxímetro plantificado entre las ingles y la otra una profesora de doble vida acostumbrada a rutinas de salvajismo y realidad, de clases diurnas y sesiones sado nocturnas. Además, ¿no son en realidad peores los mafiosos trajeados que manejan el cotarro? Ese Frigorías de tupé rocanrolero que controla el narcotráfico y que ve cómo se evapora su buena y podrida estrella con la burbuja inmobiliaria; o ese Manuel Carapán que dirige Rojo y Negro, un burdel presidido por un Murillo auténtico, y que sabe cómo sobornar a maderos trapisondistas de aspiradora por nariz; o el Marqués, patriarca gitano para quien su única ley es la sangre. El resto, bien pensado, son títeres manejados que buscan huir de un mundo que odian sin saber todavía que eso es imposible. ¿No resulta preocupante, en fin, que sea un tarado llamado el Nene (que llora cuando se enfarlopa y que anda colgado con cuentos africanos tan viscosos como una película de zombis) el que pueda resultar más conmovedor? Tal vez por su debilidad, tal vez porque lleva toda la vida aguantando empellones, insultos y desprecios, tal vez porque sobrevive a base de picaresca. ¿Debemos preocuparnos si al final regalamos una mirada redentora a un tipo que no deja de ser un auténtico sádico?

La verdad es que la deprimente y terrible fauna de “Sesenta kilos” no tiene desperdicio. La novela baila reggaetones caldeados y violentos en parejas bien definidas: Charli y Susana, Mauro y Amapola, el Nene y Malika, Frigorías y Carapán, Yeyo y Arturito. Hay, incluso, cambio de parejas: Mauro y el ex sargento Ventura Borrás o Charli y el Nene (cuyas primeras peripecias desencadenan el desastre). Cuando Charli decide agarrar las dos maletas con sesenta kilos de cocaína pura y huir, la suerte está echada para todos. La novela se convierte en una carretera de asfalto gris como un cadáver incinerado. Valencia, Oporto, Madrid, Tarifa y Tánger. Una especie de road-movie a ritmo de revólver, violencia y venganza. Todo tiene cabida en este carrusel adrenalínico: ex legionarios, traficantes, camellos, psicópatas, putas, narcotraficantes y gitanos terminators que se emocionan con el quejío interminable y caníbal de Camarón. Fulanos que mean nitroglicerina y nenas que se ponen cachondas viendo a sus hombres romper costillas, malos de cojones que sobreviven en el zafarrancho continuo de funambulismo ilegal y asesinos capaces de matar fríamente pero incapaces de cortar historias de amor que lo tienen todo en contra. Eso sí, en esta brillante novela policíaca hay de todo menos policías. Ramón Palomar no necesita polis para describir su particular historia sobre el lumpen español de medio pelo. Quizá porque, como dice casi al final, “la policía no es tonta, pero no puede llegar a tiempo porque la brevedad de los fuegos artificiales provoca que se pierdan la apoteosis final”. Y es que la novela transcurre a ritmo infernal, es políticamente incorrecta, escupe delirios y brasas y meteoritos, está llena de puñetazos lingüísticos, de metáforas cuidadas y preciosistas. Tras poner punto final a la lectura, sabes que te costará tiempo olvidarte de la cabellera de blancura nuclear de Charli, porque “Charli era el puto amo. Era Dios. Era Satanás. Era el relámpago de la vendetta. Era el rayo que les partía”. Sabes que no podrás apartar de tu cabeza la figura terrible de Mauro Tiburón, skin psicópata y ex legionario “con verde mirada de cuchilla de afeitar convertido en rey de la selva”. Y mirarás para siempre a tus espaldas por si aparecen las melenas largas y acaracoladas de Yeyo y Arturito. “Tu verdad es mi mentira” lleva tatuado Amapola en su cuerpo de princesa triste. Esa es su desgracia. Y la de todos los demás. Por eso no hay futuro para ninguno. Ramón Palomar lo ha escrito a navajazos. Hemos aprendido la lección.