EL BALLET DEL APOCALIPSIS

Publicado en El Norte de Castilla el 10 de mayo de 2025

Publicado en El Norte de Castilla el 10 de mayo de 2025

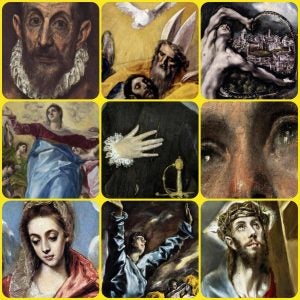

La última vez que pudimos ver en España “La Asunción” fue en 1902. Ciento veintitrés años han pasado. Hasta el 15 de junio, sin embargo, hay tiempo para reencontrarse con ella en El Prado y, de paso, ver el resto de las pinturas que el Greco pintó para la iglesia del Monasterio de Santo Domingo el Antiguo de Toledo y, por supuesto, para contemplar todas las obras que El Prado alberga del mayor genio que la pintura ha dado. “La Asunción” fue la primera tela que el Greco pintó para el conjunto monástico, la primera que pintó nada más aterrizar en 1577 en España y el único de sus cuadros fechado. Doménikos Theotokópoulos llegó a España procedente de Venecia (allí sin duda conocería a Tiziano y Tintoretto) y, tras intentar trabajar para la corte madrileña, acabó encontrando su lugar en Toledo, donde comenzaron a lloverle encargos y donde acabaría construyendo una de las obras pictóricas más fastuosas de toda la historia. El reconocimiento le tardó en llegar. Durante años se le tachó de visionario y loco. Su estilo era demasiado peculiar y extravagante. Le interesaba mucho más el color y la expresividad que la precisión anatómica. Pasaba de colores estridentes a una gama monocroma de grises y cada vez distorsionaba y deformaba más las figuras. En el siglo XVIII era considerado la quintaesencia del mal gusto. A finales del XIX, Madrazo, director del Museo del Prado, se lamentaba de no poder erradicar del museo aquellas “caricaturas absurdas”. Para entonces los románticos ya se habían enamorado de las figuras tortuosas del Greco con su aire espiritual y sus largas pinceladas. Más tarde la grecomanía se dejó sentir en todas las vanguardias del siglo XX y los poetas acabaron rendidos. Fueron muchos, de Alberti a Manuel Machado, de Jorge Guillén a Rilke los que cantaron a las espadas flamígeras del Greco, a los pájaros del alma en forma de ángeles, al purgatorio del color, al desbocado castigo de la línea, al descoyuntado laberinto, al fluir de la tierra al cielo (y viceversa), a los espejos de llamas rojas y amarillas, los epilépticos santos, las luces de Pentecostés, los confesores revestidos de lívidas estolas, los rostros convulsos, las raras aureolas que irradian arbitrarios resplandores, las altaneras figuras españolas saturadas de místicos fervores. Todos ellos rendidos a los colores del Greco, el amarillo sonámbulo, espectral y pantanoso, el verde agónico helado, el verde musgo legamoso, el verde vidrio, el verde roto, el azul azufre alcohol fósforo, el azul ponzoñoso cardenillo, el negro de sombras y el blanco gorguera llama blanca Greco. Entrar en el universo del Greco es entrar en un sueño y pocos lo han hecho tan bien como Ramón Gómez de la Serna, quien le dedicó un libro muy poético y loco. El Greco tanteó en las tinieblas, encendió luces en escaleras, estranguló con las golas a caballeros que después la muerte remató, miró hacia cielos de moribundos, reconoció vírgenes tísicas y de ojos enormes. El Greco como doctor de agonía viendo luces de infierno por entre las hendiduras de la vida y mezclando, como un prestidigitador de calaveras, pesadillas y hombres con pincel de surrealista. Enfrió con azules y grises su paleta de calientes tonos venecianos y en sus cuadros nos dejó una lección suprema de apariciones y de relámpagos, una pintura que nacía de la unión del cielo con el infierno, nos regaló fiebre, exaltación y delirio. Inventó el ballet de los cielos, el ballet de la rogativa, el ballet del Apocalipsis. Pintó vírgenes con miedo de ser vírgenes, nubes como lienzos rotos del cielo, barbudos con perilla de fuego y a todos los ejércitos de diablos y de ángeles que cercaban Toledo. El Greco, que nació en Creta, entonces perteneciente a la República de Venecia, y que vivió y murió en Toledo, acabaría firmando Domenico Theotocopuli, italianizando y españolizando su nombre. Ni griego, ni cretense, ni veneciano, ni español, simplemente genio. Tal vez el mayor de la historia de la pintura.