ELEMENTAL, QUERIDO HOLMES

Publicado en El Norte de Castilla el 22 de noviembre de 2025

Publicado en El Norte de Castilla el 22 de noviembre de 2025

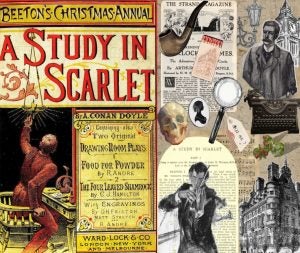

Un día de noviembre de 1887 muchos ingleses conocieron a Sherlock Holmes. Habían pagado un chelín por un ejemplar de la revista Beeton’s Christmas Annual donde aparecía “Estudio en escarlata”. Con aquella revista empezó todo y fue el pistoletazo de salida para el advenimiento del mayor mito de la literatura. Por cierto, los pocos ejemplares que existen de esa revista se han convertido en un valiosísimo objeto de colección, hasta el punto de que no hace mucho vendieron uno por más de cien mil euros. En esta primera aparición del inmortal detective ya supimos por boca/pluma de Watson que Holmes acumulaba profundos conocimientos sobre química, que conocía muy bien las leyes inglesas, que tenía cierta habilidad con el boxeo y la esgrima, que sus conocimientos en literatura y astronomía eran nulos y que sabía poco de botánica (sólo estaba interesado en la belladona, el opio y los venenos en general). Lo conocimos en un Londres de gas y de neblina y, con posterioridad, supimos muchas más cosas de él. Sherlock Holmes es hiperactivo, desaliñado, arrogante, neurótico, calculador, misántropo, autocomplaciente, obsesivo, inteligente hasta el insulto, excéntrico, indomable, genial, temerario, brillante, cáustico, teatral en la exposición de sus hallazgos, maestro del disfraz, fumador de pipa, consumidor de cocaína (diluida al 7%), experto en boxeo, esgrima y baritsu. Está familiarizado con muchas formas de escritura secreta, siendo autor de una pequeña monografía al respecto. También ha escrito una monografía sobre las diferencias entre las cenizas de los distintos tabacos. Además, toca un Stradivarius y conserva algunos recuerdos de sus casos, como una perla negra de los Borgia, un busto destrozado de Napoleón, un lazo esmeralda de la reina Victoria o una fotografía de Irene Adler. Holmes sabe mejor que nadie que para una gran mente nada es pequeño, que nada resulta más engañoso que un hecho evidente, que no existe una combinación de sucesos que la inteligencia de un hombre no sea capaz de explicar, que no podemos gobernar nuestro corazón, pero sí nuestras acciones, que el mundo está lleno de cosas obvias que nadie observa, que es un error teorizar antes de poseer datos. Holmes nunca adivina. Para él es un hábito deplorable, destructivo para la facultad lógica. Aun así, o quizá por eso mismo, sabe que cuando eliminamos lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad. Todo ello nos lo contó Conan Doyle a través del doctor Watson en sesenta fascinantes historias (cuatro novelas y cincuenta y seis relatos) que son conocidas como el Canon, al que algunos llaman las Sagradas Escrituras. Superado por el éxito de su criatura, intentó matarlo a manos de Moriarty en las cataratas de Reichenbach, pero tuvo que resucitarlo ante la presión popular. El resto es una historia que se nos queda pequeña. Pero no pasa nada porque para esto están los pasticheros sherlockianos, bendita fauna que nos regala periódicamente nuevos casos de nuestro detective favorito. En casi todos los idiomas y países nos encontramos con locos que siguen la estela de Holmes. Imposible abarcarlos. De hecho, escribir sobre las otras vidas, sobre las vidas paralelas, sobre las vidas póstumas de Sherlock Holmes se antoja como lo más parecido a intentar meter una catedral en una maleta. La característica más llamativa de estos pastiches suele estribar en enfrentar a Holmes con personajes reales y también con iconos de la novela popular. Lo han cruzado con Freud, George Bernard Shaw, Oscar Wilde, Bram Stoker, el fantasma de la Ópera, Drácula, Charlot, Marx, Houdini, Fu Manchú, Tarzán, Jack el Destripador y un interminable etcétera. Incluso algún chalado lo ha juntado con el marqués de Bradomín. En fin, Sherlock Holmes está más vivo que nunca. Más de 50.000 personas visitan cada año su casa de Baker Street y son muchos los que preguntan si vivió realmente. De hecho, todavía hoy en día llegan allí muchas cartas dirigidas a él. Decía Borges que pensar de tarde en tarde en Sherlock Holmes es una de las buenas costumbres que nos quedan. ¿Qué más se puede decir? Ah, sí, que el juego continúe.